|

|

|||

| �E���̂��� | ||||

| �֓��h�̂͂���/���̂���/�֓��h�̓���/�E�l���� | ||||

|

||

|

�֓�21���I�����v�挤����

|

||

| �֓��w�͎s�������֓��̕S�Ȏ��T�ł��B | ||

| ���ڎ��i�ǂ݂������ڂ��N���b�N���ĉ������j | ||

| TOP�y�[�W�ւ��ǂ� | ||

| �@�֓�21���I�����v�挤���E��̂��Љ� | ||

| �A�֓��̗��j�U�� | ||

| �B�֓��̓`���s�� | ||

| �C�֓��̃C�x���g | ||

| �D�֓��̍Ղ� | ||

| �E�֓��h | ||

| �F�֓��̋��y�H | ||

| �G�֓��w�u���O | ||

| �H�����N�W | ||

|

||

| PDF�t�@�C�������������ɂ́Aadobe�Ђ̃T�C�g���Adobe�@Reader���_�E�����[�h���Ē����K�v������܂��B���̃{�^�����N���b�N���ĉ������B | ||

| �����⍇�킹�͂�����r�r�r�r | ||

| �����̂��� | ||

|

|

||

| ���͂��邵�̎�����̎悳�����t�̂��ƁB�V�R�̓h���E�ڒ��܁B ���邵�́A��{��{�̎��ɏ��������ݏo���Ă��鎽�t���A�l�̎�ɂ���đ~���W�߂���B�i���̍�Ƃ����~���Ƃ����j ���t�́A��C���̎��C���z�����Čʼn�����B��U�����Ƌ����ϐ����E�ڒ��͂������Ƃ���A�ꕶ����i��6000�N�O�j����y��A�؊��Ջ�̓h���Ƃ��āA�܂��A�D�═��̐ڒ��܂Ƃ��Ďg�p����Ă����B |

||

|

||

| �����̖� | ||

|

||

| �����t�i�����j | ||

| �����͋��������łȂ��A�ЍL�������������� | ||

|

|

||

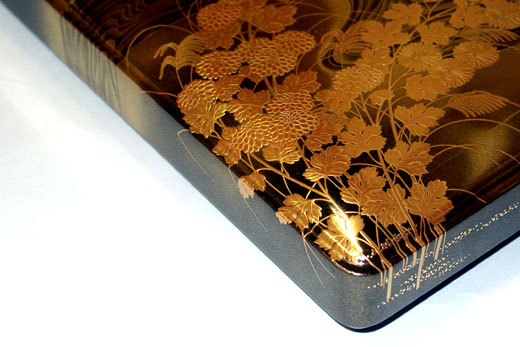

| ����́A���{�̗��j�Ƌ��ɐi�����ō����x���̍H�|�ւƔ��W�����B �ޗǎ���̕����̓`���B�����̎��Ŏg�p���邳�܂��܂ȕ���̕K�v�����玽��̐���Z�@������I�ɐi�������B��������́A�M���̐������x�i�B���q�E��������́A����╶��ȂǁB��̓I�ɂ͌o���E�蔠�E�����E����ق��G��Ȏ��킪�A�����܂Ŏc����d�v�������A����ƂȂ����D�i�������B |

||

|

||

| �����k�Ȏ��G���قǂ����������i�����j | ||

| �֓��h�̂͂���/���̂���/�֓��h�̓���/�E�l���� |